Primera nota de análisis de los resultados de la Encuesta Desmadres. En este ensayo, Manuel Cantón examina la influencia de los premios literarios en la trayectoria de los escritores latinoamericanos. La homogeneidad en las biografías de los autores más reconocidos, lo lleva a cuestionar el verdadero valor y las implicaciones de estos galardones en el mundo literario.

La producción cultural requiere una disposición para las tareas ingratas. Por ejemplo: difundir una encuesta pública, como la que hicimos en Desmadres, implica recopilar, uniformar, redactar y recortar las biografías de todos los participantes. Es una tarea aburrida y rutinaria, pero que además exige atención. Reúne lo peor de los dos mundos, y quizás por eso me ofrecí a hacerla.

Entre votantes y votados eran casi quinientas biografías. Me tocó ocuparme de los votados. El ejercicio fue, como dije, ingrato, pero rápidamente me hizo ver algo que hasta entonces no había notado. Todas las biografías se parecían. Y ese parecido excedía, o daba la impresión de exceder, la comunión obvia y obligada de haber nacido en el mismo continente.

Dos similitudes me llamaron la atención. La primera: la mayoría de los autores había publicado —y había sido difundido en la región— por editoriales con sede fuera de Latinoamérica. En general se trataba de Planeta y Random House, o alguno de sus sellos equivalentes, pero a veces también de Anagrama, Periférica, Pre-Textos y Páginas de Espuma.

Por supuesto, las seis editoriales mencionadas en el párrafo anterior son muy distintas entre sí. Algunas son grupos internacionales, casi monopólicos, y otras son proyectos independientes o personales. Sin embargo, me interesaban por el elemento que sí tenían en común: su extraterritorialidad. Ese elemento daba lugar a pensar, en forma de intuición o hipótesis, que la encuesta había detectado algo así como una condición de circulación: los lectores latinoamericanos conocen a los escritores latinoamericanos —en particular, a los escritores latinoamericanos que no son de su mismo país— a partir de editoriales extracontinentales.

Esa hipótesis era interesante, pero muy difícil de probar. Para estudiar la circulación de un autor hay que rastrear la edición de todas sus obras; y los escritores suelen tener la mala costumbre de escribir muchos libros. Además, por si fuera poco, se interpone el complejo entramado de derechos del mercado editorial. Un ejemplo: la primera novela de Mariana Enriquez, Bajar es lo peor (1995), fue en principio editada por Galerna —una editorial argentina que todavía parece tener los derechos de distribución en el país— y después por Anagrama para el resto de Hispanoamérica. Su segunda novela, Cómo desaparecer completamente (2004), fue publicada por Emecé, otra histórica editorial argentina, pero que en 2002 pasó a ser parte del grupo Planeta. Rastrear ese devaneo por cada uno de los trescientos autores de la lista era posible, pero demasiado ingrato para hacerlo gratis, incluso para mí.

Sin embargo, quedaba pendiente la segunda similitud. Y esta, a diferencia de la anterior, sí parecía cuantificable. Los autores de la lista, me dio la impresión, no solo habían nacido en el mismo continente y habían publicado en las mismas editoriales, sino que además habían ganado los mismos premios.

Las biografías breves de los votados, más o menos homogeneizadas por la cultura del blurb y la sinopsis, se componían de un esquema fijo: nombre, país y año de nacimiento, títulos publicados, premios. En ese último apartado se repetían los mismos hitos: Herralde, Casa de las Américas, Vargas Llosa, etcétera.

Se me ocurrió, entonces, relevar el grado de influencia que los premios habían tenido en la lista. En palabras de mi amigo Julián Echandi —quien, por sociólogo, está infinitamente más capacitado que yo para hacer este ejercicio—: se me ocurrió usar la lista como proxy de prestigio. Con esa escala de referencia podía medir el impacto que los premios tenían a la hora de posicionar, difundir o prestigiar autores.

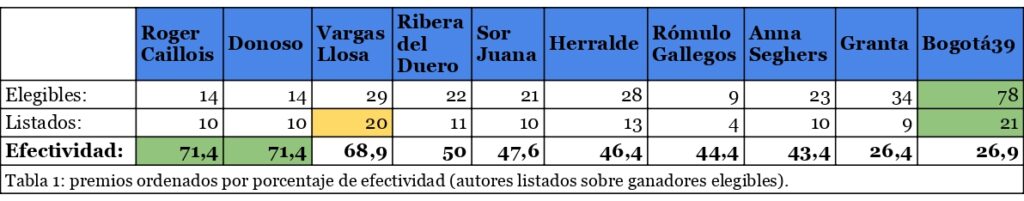

Como aproximación inicial, armé una tabla con los más habituales. Eran diez: el Anna Seghers, el Herralde, la lista Granta, el Roger Caillois, el José Donoso, el Sor Juana, Bogotá39, el Rómulo Gallegos, el Ribera del Duero y el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

Por supuesto, los premios eran muy distintos entre sí, y eso me llevó a tomar algunas decisiones quizás cuestionables. Para empezar, había algunos —como Granta y Bogotá39— que ni siquiera llevaban ese nombre. De todas formas consideré que eran en muchos sentidos homólogos: una institución reunía jueces o jurados, muchas veces notables, para seleccionar, difundir y congratular a un pequeño grupo de autores. Eventos muy similares por fuera de esta selección, como los Kónex —donde cada diez años se eligen cien personalidades destacadas del ámbito literario— no dudaban en llamarse a sí mismos premios, y creí que eso me autorizaba a incluir a estas listas entre los diez premios estudiados.

Además, en casos como el Herralde o el Vargas Llosa, consideré que no había diferencia entre ser ganador o finalista. De otra forma, habría tenido muy pocos ganadores (y habría dejado afuera, por precaución, otra realidad: los finalistas también reciben prestigio y difusión). Decidí incluir el Sor Juana a pesar de la restricción intrínseca de premiar solo mujeres. Y tuve que descartar la Beca Guggenheim —quizás el galardón más difundido— porque no encontré un listado accesible de los ganadores en las categorías de Ficción y Poesía. Al igual que el Casa de las Américas, y por las mismas razones, solo la tuve realmente en cuenta cuando analizaba el top diez.

Vale aclarar, además, que no tengo ningún tipo de formación en estadística o análisis de datos. Estudié Letras; para muchos, esto debería inhabilitarme a la hora de hablar, en primer lugar, de números, pero sobre todo de literatura. Quizás tienen razón. Sin embargo, mientras armaba la tabla, me acordé de la forma en que Nicolás Hochman, director del festival, me explicó esta encuesta cuando todavía no sabíamos si íbamos a hacerla. En un café de Almagro, fanfarrón y sonriente, me dijo: quiero hacer un Balón de Oro de la literatura latinoamericana.

Esa comparación me despertó una idea. Pensé que podía recurrir a otro campo de conocimiento; un campo que tiene poco que ver con la literatura, pero que quizás se lleva mejor con esta lista: el básquet. Quizás con ingenuidad, supuse que, si trataba a los premios como deportistas, iba a poder analizarlos estadísticamente.

Tenía que decidir, entonces, cuáles eran los parámetros de éxito. Se me ocurrieron dos: ingreso a la lista y posición en la lista. La diferencia era sensible. No es lo mismo entrar en la lista que quedarse afuera, por supuesto; pero tampoco es lo mismo entrar con veinte votos que con cinco.

Había que responder, entonces, dos preguntas. Había que determinar, por un lado, cuán probable es que el ganador de un premio ingrese a la lista; y, por el otro, cuál es la cantidad de votos esperable para ese mismo ganador.

La elección de las dos variables servía para nivelar el campo de juego: los premios eran muy distintos entre sí. Una diferencia obvia, por ejemplo, era la cantidad total de ganadores elegibles; es decir, de ganadores que cumplieran el doble requisito de estar vivos y ser latinoamericanos. Había premios, como el Herralde, que podían ser ganados por autores españoles. Y había otros, como el Roger Caillois, que se otorgaban desde hacía tanto tiempo —1964, en este caso— que muchos de sus ganadores estaban previsiblemente muertos.

Hay varias formas de controlar por esas diferencias. La que yo elegí —inspirado por cómo en el básquet no se computan como errados los tiros con foul— fue no penalizar a los concursos por premiar autores no elegibles. De esta forma, por poner un ejemplo, el Sor Juana no sería castigado por haber premiado a Elena Garro, fallecida en 1998. A la hora de comparar la eficacia de los premios en ingresar autores a la lista, solo consideré a los ganadores que, por ser latinoamericanos y estar vivos, podrían haber entrado.

Esa decisión producía restricciones importantes, y acrecentaba aún más las diferencias en volumen. Un ejemplo: Bogotá39 —que seleccionó, en 2007 y en 2017, a los 39 escritores menores de 39 años más prometedores de las letras latinoamericanas— tenía 78 ganadores elegibles. Todos sus premiados seguían vivos. En cambio el Donoso —que elige homenajear a un escritor iberoamericano por año desde 2001— tenía solo 14. De sus 22 premiados, 8 eran no elegibles. Algunos, como António Lobo Antunes, por haber nacido en Europa; otros, como Ricardo Piglia, por haber fallecido.

Con estas restricciones empecé un doble rastreo. Por un lado, los resultados de los premios; por el otro, los premios recibidos por ciento cincuenta de los autores listados (dejé afuera a los autores con menos de dos votos). Entonces descubrí que había escritores que, a pesar de haber ganado muchos de estos premios, no aparecían en la lista. Esto no dice nada en particular sobre la calidad de su escritura, pero quizás sí sobre su recepción en el campo literario latinoamericano. Decidí llamarlos excepciones notables. Algunos nombres en esta categoría: Alonso Cueto —premiado con el Anna Seghers, el Herralde y la beca Guggeheim—, Antonio Ungar —Herralde y Bogotá39— y Antonio Ortuño —Herralde y Ribera del Duero—. Qué tienen en común estos autores, más allá de la inicial en el nombre, queda por fuera del espectro de este ensayo.

En general, los resultados de este rastreo son altamente falibles. Y para disculparme por eso, vale otra digresión. En la NBA hay un conjunto oficial de estadísticas que la liga releva y difunde. No siempre fueron las mismas. En los años sesenta, por ejemplo, no se rastreaban las tapas; en los noventa, no se distinguía la distancia al aro de cada tiro (más allá de su valor: un doble corto y un doble largo se registraban igual). Cuando alguien quiere recoger datos de esas épocas, en general recurre al handtracking: la tarea —también ingrata— de sentarse a ver partidos viejos, frenar la grabación, anotar. Para completar estas tablas, tuve que hacer handtracking de los ganadores de premios literarios de los últimos sesenta años. El resultado, único pero determinado por el error humano, es este:

Los premios en la tabla 1 están ordenados por efectividad. Eso significa que responden a la primera de las dos preguntas: cuán probable es que el ganador de un premio ingrese a la lista. Cuanto más efectivo es un premio, más probable es que uno cualquiera de sus ganadores esté entre los listados.

Algunas observaciones:

- Los premios más efectivos son el Donoso y el Roger Caillois. Ambos alcanzaron un 71,4% de efectividad, con idéntica cantidad de ganadores elegibles (14) y listados (10). En algún punto esta excelencia es esperable, dado que ambos concursos premian trayectorias y no obras. Sus ganadores son prestigiosos antes de recibir el premio. En otros términos: una efectividad alta es más factible cuando se tiran pocos tiros, y esos tiros son, además, relativamente fáciles.

- El Vargas Llosa, con 68,9% de efectividad, se ubica en el segundo puesto, con el segundo mayor volumen total de autores listados: 20.

- El Granta y el Bogotá39 están en el extremo opuesto de la tabla: son los menos efectivos. Tienen otras cosas en común. Para empezar, reúnen la mayor cantidad de ganadores elegibles; a mayor volumen, es lógico que baje la efectividad (hay más chances de fallar un tiro cuantos más tiros se tomen). Además, ambos premios están pensados para autores jóvenes; es decir, en teoría, menos consagrados o prestigiosos. Podríamos decir: son premios que no solo tiran muchos tiros, sino que además son tiros difíciles. Es esperable que su efectividad sea baja.

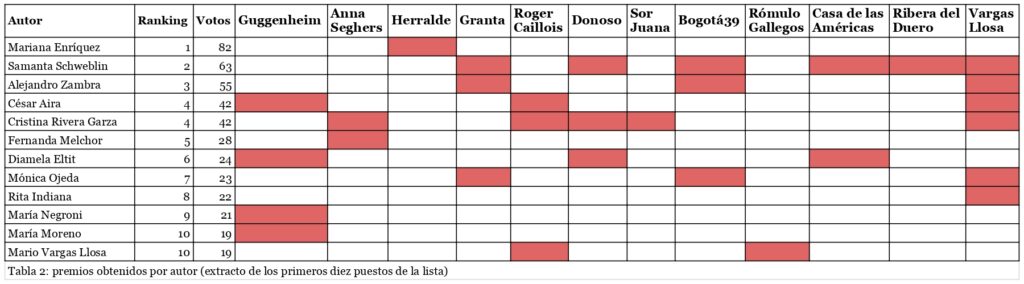

Faltaba responder cuál es la cantidad de votos esperable para ese mismo ganador. Armé entonces la tabla 2, que tenía a los autores en un eje y a los premios en otro. Decidí que la mejor forma de completarla era asignar a cada premio los votos de sus ganadores listados. El resultado, para los primeros diez puestos, se ve así:

Para analizar los primeros puestos, decidí volver a incluir la beca Guggenheim y el Casa de las Américas; era más fácil ser exhaustivo para doce autores que para ciento cincuenta. Además, la inclusión de esos otros dos premios me permitía detectar una rareza: para estar en el primer puesto, y tan distanciada de los demás, Mariana Enriquez parece poco premiada. (Al momento de la votación, todavía no había recibido el José Donoso; aunque uno podría intuir, por su posición en la lista, que la obtención del premio más prestigioso de Latinoamérica era un destino lógico).

Arriesgo una hipótesis. En el caso de Enriquez —como propuso alguna vez Franco Moretti— interviene una forma de canonización distinta, más veloz y probablemente más efectiva que la de los premios: la del mercado. Ella es, por lejos, la autora comercialmente más exitosa del top diez.

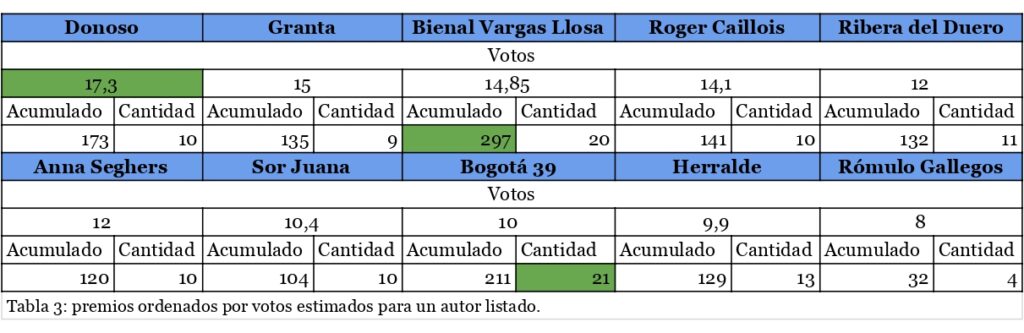

Resuelto el pantallazo de los primeros puestos, lo que quedaba era aritmética simple: dividir la cantidad de votos acumulados por cada premio por la cantidad de autores listados. Eso generaba otra tabla, donde los premios están ordenados por votos estimados para un ganador cualquiera que hubiera entrado a la lista, es decir, por el promedio entre los votos de todos sus ganadores listados:

Nuevamente, acá podemos ver algunas cuestiones interesantes:

- Otra vez encontramos al Donoso por delante. En este caso, la explicación para la tabla anterior —la efectividad se debe a premiar trayectorias, y no obras— se diluye. La razón es sencilla: el Roger Caillois retrocede varios puestos. Solo podemos decir, entonces, que el Donoso es un muy buen jugador: tira pocos tiros, pero los mete seguido, y son muy valiosos.

- El cambio en perspectiva no afecta demasiado a la Bienal Vargas Llosa, que se mantiene al frente del grupo, pero esta vez con la mayor cantidad de votos acumulados. Tanto en efectividad como en volumen, el Vargas Llosa rinde bien. En otras palabras: tira mucho, son tiros valiosos, y encima los mete en un alto porcentaje. Jugador estrella.

- Granta, a pesar de su baja efectividad, demuestra tener una expectativa de votos muy alta. Eso significa que es poco probable que un autor de Granta ingrese a la lista, pero que, si lo hace, lo va a hacer con muchos votos, como ocurre con Schweblin, Zambra y Ojeda. En otras palabras: sus tiros son difíciles; además, tira mucho; sin embargo, cuando los mete, son especialmente valiosos.

Hasta acá llega lo que fui capaz de hacer por mí mismo. Quizás no parece mucho, pero resultó bastante para alguien que bordea la discalculia; hay que conocer los propios límites. Por eso mismo, en el gesto con mayor sentido común de esta encuesta —mucho más que organizarla, y sin duda que analizarla—, decidí consultarle a mi querido Julián Echandi sobre qué más se podía hacer. Y él me ofreció una respuesta concreta. Me dijo, con claridad de sociólogo, que yo nunca me había preguntado cómo eran los autores premiados.

Responder esa pregunta, que me pareció bien pertinente, estaba fuera de mi alcance. Por suerte, no del suyo. De eso se encargó en “Intuiciones estadísticas sobre el prestigio literario”.

A modo de conclusión, habría que aclarar que nada de esto se parece a la ciencia; o sí, pero a una ciencia loca e improvisada, más a tono con el despropósito que es la literatura latinoamericana. Se parece al método de un inventor barrial, que arma y desarma autos y electrodomésticos para caranchear sus partes. Quizás construye algo que funciona; quizás construye algo que, sin embargo, se mueve. O quizás explota. Vaya uno a saber.

1 Esta hipótesis se relaciona, en grado leve, con un patrón detectado por el Centro de Estudios de Políticas Públicas del Libro durante la Feria de Editores de la Ciudad de Buenos Aires de 2022. A la hora de nombrar editoriales, el público —que podríamos considerar relativamente especializado— tendía a mencionar proyectos independientes, locales o regionales. Pero, cuando nombraban autores, solían aparecer quienes publicaban en sellos internacionales, que ni siquiera estaban en la feria. Es decir: los sellos internacionales eran mucho más efectivos que las editoriales locales a la hora de posicionar autores, incluso dentro del público específico de las segundas.

–

Manuel Cantón (Buenos Aires, 1996) es escritor, corrector y promotor editorial. Fue uno de los ganadores de la Bienal de Arte Joven de la Ciudad de Buenos Aires. Publicó el libro de cuentos Un año sin verano. Recibió el premio Todos los tiempos el tiempo, de Fundación Proa, Fundación La Nación y Fundación Bunge y Born, por su libro Obsolescencia programada. Colabora con artículos y ensayos en distintas revistas culturales. Integra el equipo de editorial Ampersand.